掌乐策略

掌乐策略

"学习 / 工作时间短一点

努力少一点,但效果更好。"

哇!这是哪里来的好事,一下子就吸引了我的兴趣。于是,我饶有兴致地打开了《深度工作》这本书。

这本书并不是很好读,就不挂链接了

看完今天解读还想看的自己去搜哦

书里讲的是提升成年人工作效率的方法,但我读完觉得,不少原则迁移一下,完全适用于孩子,而且还真的让我发现,自己也踩了不少坑。

图源:影视剧截图

01

深度任务 VS 浮浅任务

你们有没有这样的经历,忙忙碌碌一整天,每天似乎干了无数事,而且都是大家"紧急"找你的,但年终总结的时候,升职加薪永远轮不到你。

仔细一想,自己也确实没有真正"拿得出手"的成绩。

以前总会说,是咱们优先级排序不到位,不是能力不行。但读完这本书后我发现,这样的状态是要警惕的,持续久了,脑子真的会变笨。

书里提出了两个概念:深度任务和浮浅任务。

所谓"深度任务"就是在无干扰条件下进行高认知强度的任务;而"浮浅任务"就是可以被打扰,没有太多认知要求的琐碎事情 .

如今的时代,大家习惯了刷短视频、看碎片内容、频繁多线程工作 / 学习,看似每天都是忙忙碌碌,但其实压根没有激发大脑进入到深入学习的模式,大脑神经元就无法重塑。

书里作者非常直接地表达了自己的观点:完成深度任务不只是一种效率技巧,而是当今,以及未来时代的生存方式。

因为现在这个时代,大家越来越习惯"不困难",所以大批人的大脑正在快速退化,而能够意识到"深度任务"的重要性,并且刻意训练的人,未来就拥有了极强的竞争力。

书里这个观点,对我来说是醍醐灌顶的,回想自己和身边朋友的状态,的确有不少人每天就像"仓鼠"一样忙碌,一刻停不下来,仿佛停下来就会焦虑。但就这么辛苦,最终仍然拿不到结果。

现在来看,可能我们都在用一种"假努力"来让自己安心,我们从未真正去直面和处理最难啃的骨头,总是在外围绕圈走。

掌乐策略

掌乐策略

这就让我一下子联想到了小 D 今年的暑假安排,"我们到底安排了多少浮浅任务,有没有安排深度任务?"

咱们一起来自查一下:

多少人知道整本书阅读很重要,但孩子读不下去了,咱们也就退了:"好吧好吧,读点漫画书、章节书也可以,反正都是读书……"

多少人知道英语学习离不开磨耳朵,而且母语强势的情况下,一开始就是需要陪着(甚至强迫着)去主动听文本,并且一次听三遍以上。但孩子没兴趣,咱们也就退了:"那先这样吧,看看动画片反正也行……"

又有多少人日常一提到抓孩子学习,就是抄写、背诵、计算题,有没有考虑过这些也许都是孩子的"浮浅任务"呢?

大脑神经突触要发生再联结,大脑网络要重塑,必须要在"有挑战,感到困难还能继续一步"的状态下被激活。

说起来,这是老生常谈了:人直面困难,突破困难,就能成长。

但在当今的环境下,我们成年人都习惯逃避困难,以至于我们在孩子教育的选择上,也习惯了选择"简单",用浮浅任务挤满孩子的时间,以求心理安慰。

02

不是不够专注

而是专注力剩余过多

看到这,似乎这本书讲的就是,怎么更加专注地做"更难更能创造价值"的任务。

但你们有没有发现,知易行难,就拿我自己举例,我写稿子,当我需要查找某个观点时,我就打开了微信的收藏文件夹(因为我记得当时记录在那里了)。但不知怎么回事,半小时后,我发现,我在刷某个直播间� �

这样的事情不仅仅咱们自己,我们孩子也经常如此吧。以前,我总觉得,这是自己的专注力退化,看完这本书后,我意识到,这是我的"专注力剩余"在搞鬼。

所谓"专注力剩余"指的是,我们的注意力并没有在正在处理的事情上充分消耗,所以我们才有剩余的专注力去关注那么多"分心"的事情。

哇,这么一想,是不是感觉好受点了。不用责怪自己或者孩子专注力不够,而是可以思考,怎么让我们在做当下事情的时候专注力充分被消耗掉。

分享几个立马可以实践的小技巧:

主动回忆,而不是立马搜索

在从事脑力活动的时候,比如前面提到我的写稿,孩子进行难题解答,遇到记不得想不起的,不要立马就切换模式去查找资料(很有可能我们就被分心了),而是尝试"主动回忆"。

这是被很多研究验证的高效学习策略:真正内化到我们认知系统的,不是我们看了多少遍的内容,而是我们曾尝试调动多次的内容。

那肯定有人说了掌乐策略,孩子一不会了就求助啊,怎么办?当然是可以回应的,但我们可以利用一些引导式的提问,来帮助孩子"主动回忆":

类似的题目老师什么时候讲的啊?

老师讲的时候,哪些是关键知识点啊?

咱们先说出 / 写出你记得的知识点。结合这道题,你觉得还缺少哪些知识点?

我的实践经验告诉我,当我能把"不知道 / 不会"缩小到具体"哪些"不会,我再去搜索的时候,变成刷直播的概率就少了很多了,孩子也是如此。

图源:网络

空间定义我们的专注力质量

作者说,很多人把专注力缺失怪罪于手机,但他却认为,手机只是工具,手机里面设计的各种 app 背后有很多"劫持我们注意力"的钩子。

这个之前旧文里也提到过� �女儿 11 岁,我送了她新手机

所以他给自己创造了一个"深度工作的圣殿",他说,一走近这个空间,我的身体、注意力、思维都知道:接下来要思考创作了。

这个初听有点玄乎,甚至有人会觉得,他做得到就是他专注力好而已。但脑科学真的能解释:大脑会把我们所处的空间和某些行为绑定,你以为的"自然而然",只不过是大脑自动绑定的原因。

那我们可以怎么加以利用呢?其实很简单,给自己和孩子设定一个深度任务的角落:书房或者写字台。

在这个空间里尽量从简,如果是书房,不要过多的装饰,过多的软装小玩意;如果是书桌,尽量放纸质工具。

不要相信自己或者孩子可以随时随地进入深度任务模式,因此一开始不要在床上、沙发上、玩具区域、餐桌上处理深度任务(咱们伟人毛爷爷年轻的时候,刻意训练在热闹的街道上读书,那是后续高阶能力了)。

最后就是解绑既定模式,自己习惯做深度任务的时候玩手机的,把手机设置飞行模式,而且放在客厅等尽可能远的地方。孩子习惯玩橡皮的,桌面上就保留一支笔,写错了让他划掉,而不用擦掉。

这里也提醒一下,"深度任务"并不只是处理更难的学习任务,拼模型、玩桌游、记录植物观察日记等等,这些都是可以的。关键是,做这件事的时候是高度用脑,并且深度专注。

坚持一段时间,慢慢就有了新的空间和"深度任务"认知模式的绑定。

允许无聊,充分休息

当然,作者并不是推崇一直这么辛苦努力专注工作的,相反,他提出,掌握了"深度工作"能力后,我们就能努力更少,结果更好。因为我们可以用更短的时间,更高效地产出最有价值的内容。

而要让重塑的大脑更加健康,休息也是很关键的。但怎么休息也有学问。

作者建议大家,适当拥抱无聊,不要一感到无聊就立马刷手机。无聊本身也是一种"困难",如果我们可以延迟满足一下,让大脑去经历这个"困难",也是在刻意训练大脑网络。

而很多时候我们刷手机也是个无意识行为,这个"延迟"也让我们重新思考,我还能做什么,这也给了我们更多休息的选择。

而脑袋累了后,最好的休息其实是让身体累一下,可以去散步,尤其推荐去大自然里漫无目的地散步,或者进行一些运动项目都很不错。

天气好的时候出去走走,洗洗眼睛也洗洗大脑 ~

图源:自己的

这也是为什么这几年我还挺喜欢瑜伽 / 普拉提的原因,虽然消耗量并不大,但却难得地让我放下大脑,感受和身体的联结。每次练习完了,都会觉得大脑也清晰了不少。

这些虽然是给成人的建议,孩子也是完全适用的。

写这篇文章的时候还挺感触的,因为我把微信的电脑登陆取消,把手机放在厨房。

我的工作性质就是"线上",而且我们团队都是全国各地的,长久以来,我习惯了"永远在线"。

今天当我短暂下线写完这篇文章的时候,我发现,原来真的可以用更短的时间,写出一篇高质量的文章。

当这个世界所有人都在"永远在线",我们学着适度"下线",静静思考,能和自己待一会,反而成了更有竞争力的能力了。

图源:动画片截图

正在团

� � 首发 | 死磕一整年,让行家都服气的护眼灯被我定制出来了!

� � 趁它爆火之前,我要三刷这里!

大 J 叨叨叨

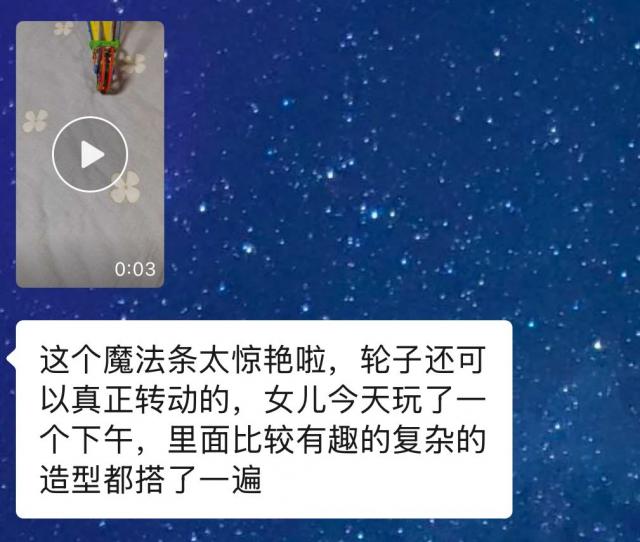

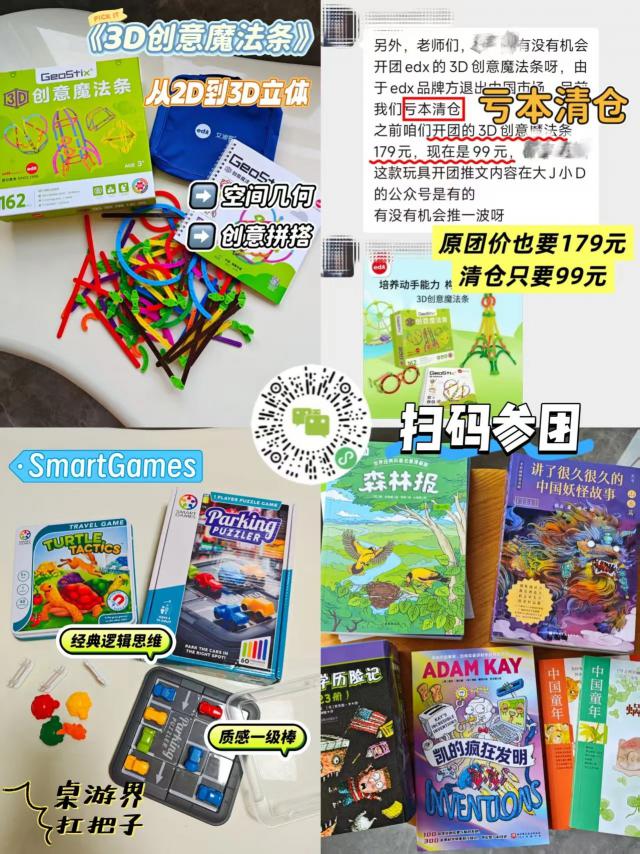

插播一条福利,社群给大家捞到了一波特价清仓!

像我之前推过的很多桌游,最低 2 折就能拿下,还有轻量化书单,好读又能长知识~

昨晚新鲜收到的好评� �

性价比超高,关键还省心省力,暑假里用它陪娃,比玩手机游戏有意义多了!有需要的朋友,赶紧去看看吧~� �

掌乐策略

掌乐策略

迎客松配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。